СИЛУАНА

СИЛУАНА

Лучшие учителя – возможно, те, кто не имеет намерения нас учить или делает это неявно. История эта произошла в пору моего возвращения в Церковь после перерыва, когда собственно и началась для меня жизнь, не стесненная внешними и когда-то не понятными ограничениями. Тогда открылся вдруг смысл таинств, постов и молитв, и я впитывала то, ценность чего просто не знала раньше. Паломничества открыли новое – мир, где все было пронизано присутствием Бога, Его мудростью и неустанным попечением о нас, где за событиями внешними угадывался Промысл Божий. Самой большой радостью были встречи. Их трудно назвать дружбой, это было нечто большее, сколько бы ни длились они – несколько часов, месяцев или лет. Из первых знакомств составился понемногу поминальный список. Об одной из этих встреч мне хочется рассказать, чтобы оставить память о человеке, жившем и подвизавшемся незаметно и как-то удивительно радостно совершившем свой переход в вечность.

Как мы познакомились

|

Начало Великого поста в тот год ознаменовалось тем, что из гостиницы для паломников пришлось уйти. Было обидно, тем более что с момента первого приезда в Оптину Пустынь я ни разу не получила замечания по послушаниям. Оценить это может тот, кто ездил туда до середины прошлого десятилетия. Тогда все было довольно строго, длительное присутствие женщин не поощрялось вообще, и в паломницкой за нами следили внимательно и неусыпно. Незначительное искушение стало причиной огорчения: накануне вечером, увидев в храме старца, духовника обители, не могла не подойти под благословение, опоздала на несколько минут к началу уборки, а потом, сколько ни старалась, так и не могла попасть в ритм и только раздражала старшую. И вот теперь голос одной из гостиничных звенел от стены до стены так, что вибрировал воздух. Хорошо понимая уже, что к чему, быстро уложила в сумку Библию и бутылку с крещенской водой и соскользнула со своего второго яруса вниз. А через несколько минут радовалась тому обстоятельству, что двое трудников оказались в нужный момент у камеры хранения и благодушно приняли на себя попечение над моими вещами до окончания службы. Вернулась в храм и не решилась пройти туда, где стояла с утра, с начала службы.

В тот день вокруг, в самом деле, происходило что-то необычайное. Встала я не на привычном месте возле иконы преподобного Амвросия у «костылика», а с противоположной стороны – у Серафима Саровского. Народу же было много, и вот тут-то посыпалось на мою голову: спереди и сзади, справа и слева шепотки, недовольство, одергивания от «старших по вере» сестер. А тут ко всему еще и слабость и ужасная – мне и не припомнится такой – головная боль. Наконец, когда чья-то рука резко оттянула на мне кофточку, я почувствовала предел. Потихоньку пробралась к выходу с мыслью, что, если не лягу немедленно, наверное, просто умру. Благо, в гостинице у меня была святая вода, и, отпив достаточно, я тут же провалилась в сон до того момента, когда под потолком прогремел голос дежурной. (Отношения наши спустя несколько дней наладились, вошли в привычную колею.)

Одним словом, в тот первый день Великого поста меня буквально «выталкивало» из монастыря, но я решила остаться и не пожалела об этом. Добравшись наконец до «своего старца», в первые полчаса я от обиды пополам с сознанием своей немощи не решалась поднять голову, а когда наконец взглянула на образ, мне показалось, что преподобный Амвросий смотрит на меня с улыбкой: «Вот стой и не сходи с этого места». И удивительное дело – пространства вокруг оказалось настолько достаточно, что можно было свободно положить поклоны, и до окончания службы я никому не помешала и никто не потеснил меня.

Головная боль сама собой куда-то канула, и если бы не состояние невесомости, ничто не напоминало бы о приступе немоготы в середине службы. День выдался холодный, настоящая стужа, но удивительно, меня как-то даже не тревожило то, что я впервые оказалась без крыши над головой и надо было идти и искать угол в частном секторе. Народу же было немало: на первую неделю люди приезжали из Калуги, из Москвы и из других городов. Но на душе было необычно покойно и мирно. Пристроившись неподалеку от Казанского храма, вдыхала запах теплой еще просфоры. Храмы, ограда с башенками, корпус монастырской больницы, могилы старцев и братские кресты, выделявшиеся на фоне монастырской стены, ветер с поля, дрожащие тонкие ветки, отзвуки великопостных песнопений – это родина, напомнившая о себе внезапно острым чувством тоски во время командировки в Риме, так что в последние дни во время прогулок я думала больше о том, как хорошо идти по мокрым шишкам через лес по направлению к Оптиной. Было чувство, что меня здесь уже знают и по молитвам святых все как-то должно устроиться.

И, действительно, место мне нашлось почти сразу – на улице Лермонтова, в известном многим паломникам доме № 22, у Абрамовых. Свободных помещений было немного, и хозяйка определила меня в «келью» летнего домика в два окна, где оказалось достаточно тепло и была растоплена печка. Соседями моими были молодая женщина, неподвижно лежавшая лицом к стене, и разместившийся в сенях парень-инвалид Алексей. Он снимал здесь угол в зимнее время и следил за растопкой.

После вечерней размышляла о том, что, видимо, не случайно мне пришлось оказаться здесь. До этого момента я с ревностью начинающего думала, что жизнь в частном секторе – это сибаритство, род культурного туризма. Одно только вызывало у меня беспокойство: не хотелось пропускать полунощницу, а тут, печально дзынькнув напоследок, вышел из строя будильник. Соседка моя спала глубоким сном в том же положении, в каком я застала ее днем, и я решилась заглянуть в соседнюю комнату, но, не успев переступить порог, замерла и осеклась на полуслове. С кровати из глубины комнаты на меня смотрела женщина, казавшаяся такой бесплотной, будто умершая. Косынка до самых бровей, лицо без возраста выглядело пастозным и имело характерный восковой оттенок. Звонок телефона заставил ее пошевелиться, и она с усилием произнесла в трубку: «Читайте канон за болящего… Если доживу до утра».

Было ясно, что надо что-то предпринять, бежать к Абрамовым, но она отсекла это довольно строго: «Скорую не надо. Мне сейчас в больницу нельзя… Мне бы через неделю. Как-то бы протянуть эту неделю, а потом я готова».

На тумбочке возле кровати рядом со стопкой книг громоздился ряд пузырьков с лекарствами, в стакане были недопитые капли. В тот момент у нее схватило сердце так, что она едва могла вздохнуть. Вспомнив о своем дневном опыте, предложила ей крещенской воды. Дала отпить немного, окропила комнату и постель. Потом – крепкий сладкий чай. Пить она не могла и держала кружку, обогревая руки. Она казалась закрытой. Я присела рядом и стала читать единственную известную мне молитву об исцелении: «Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущей рабе Твоей…» «Татиане», – произнесла она по-славянски. Голос довольно низкий, богато интонированный, с характерным московским выговором.

Спустя какое-то время она потеплела, позволила поправить одеяло, а потом спросила вдруг: «Почему вы зашли ко мне в этот момент?» Объяснила, что хотела спросить, не идет ли кто-нибудь к полунощнице. Лицо ее оживилось понемногу, она по глоточку отпивала чай. Я открыла Евангелие. Сколько мы просидели, не помню. Уже за полночь ей стало лучше, наконец она улыбнулась. Забавная у нее была улыбка, шаловливая, даже плутоватая немного.

Слово за слово завязался разговор, и тут она обнаружила черту, составлявшую основу ее индивидуальности – настоящий, не поверхностный интерес ко всему. Для нее не было случайного, касалось ли это событий или людей, которых она встречала. Она была очень внимательна. Потихоньку она стала меня расспрашивать. Не помню уже как и почему, я ответила: «Вы христианка – и я, вы любите Оптину – и я». Последнее слово сработало неожиданно, как ключик, и от дистанции, естественной в первые часы знакомства, не осталось и следа. Думаю, что Оптину Пустынь она любила больше всего на свете.

Москвичка, она приехала сюда для того, чтобы побыть на службах хотя бы несколько недель во время поста. Было и что-то еще, о чем она, видимо, не готова была говорить сразу. Я поняла только, скорее – почувствовала, что она вырвалась в это одиночество, которое просто не может делить ни с кем из родных, и больше всего опасается быть возвращенной прежде времени и против воли любящими ее людьми. И вот тогда-то я услышала историю необыкновенную.

«Мария Египетская»

Крещена Татьяна была в младенчестве, и ей повезло: в ту пору ее, в отличие от большинства детей, водили к причастию. Позднее как-то в разговоре она упомянула о том, что долгие годы, проведенные вне Церкви, не могла понять, что именно она ищет, и только после первого причастия в зрелом возрасте осознала – тот ни с чем не сравнимый вкус святых даров, который она хорошо помнила с раннего детства.

Пережила она до прихода в храм немало. Были в этой жизни и ошибки, и преткновения. Для иного, может быть, и ничего особенного, «не лучше и не хуже других», но только ей было присуще обостренное восприятие всего, что происходит вокруг и с ней самой. Возможно, причиной была болезнь – астма. Состояние это, порой становившееся «пограничным», каким-то образом охраняло ее: она обладала чистым видением ребенка, и при падениях и в искушениях чувствовавшего границу добра и зла и от того особенно страдавшего.

Смутные 1990-е захватили ее на таком жизненном витке, когда она не могла работать по специальности – в медицине, и для того, чтобы как-то поддержать семью, тянула ношу непосильную. Занималась она тогда перевозкой на продажу из-за границы, из Польши, породистых собак. О том времени она вспоминала как о «провале», о сплошной «черной дыре». Дела шли трудно, она билась как рыба об лед, но никак не могла выбраться из долгов и тяжело переживала гнетущее неблагополучие. Здоровье заметно пошатнулось, в «бизнесе» оказалось немало конкурентов, так что в поездке можно было ожидать любых неприятностей. И вот однажды ее действительно избили, и жестоко, а она старалась защитить, прижимая к груди живые теплые комочки, перепуганных и ничего не понимающих щенков. А потом, когда она больная лежала дома, то проваливаясь в сон, то с отвращением думая о том, что дошла до предела, до «дна» и выхода нет, ей было дано такое утешение, которое можно объяснить только милостью Божией по мере ее муки. В полусознании она обращалась к Господу с одной мыслью – о даровании смерти, и то, что произошло, восприняла не сразу, не зная, как отнестись к этому. Приоткрыв глаза, она увидела старца, склонившегося над ней со словами: «Ну что, тяжело тебе? Приезжай ко мне». Он назвал ей свое имя, назвал и место – Козельская Свято-Введенская Оптина Пустынь. Явление было недолгим, но она хорошо запомнила облик неизвестного священника.

Боль отпустила, Татьяна как будто стала поправляться, однако с поездкой не поторопилась. «Отсрочка» же оказалась недолгой, и вскоре она попала в реанимацию. Врач, проводивший операцию, оценил положение как безнадежное – онкология. В отделении были почти уверены в том, что конец – это вопрос нескольких дней, если не часов. Но когда над ней уже прозвучал «приговор», она увидела того же старца. На этот раз голос его звучал не ласково, а строго: «Теперь молись Господу Иисусу Христу, чтобы Он тебя пощадил». Затем батюшка велел повторять за ним слова Иисусовой молитвы, и ее Татьяна, по словам хирургов, то шептала, то почти кричала и в операционной, и в палате. А утром она пришла в себя. Ей было дано еще несколько лет.

В то время у нее была семья. Из больницы ее выписали, но, еще слабая, она попросила мужа: «Поехали». Тот, человек спокойный, даже кроткий, спросил только: «Куда?» В ответ она выговорила старательно, как по лекалу: «Козельская Свято-Введенская Оптина Пустынь. На реке Жиздре. Ныне – Калужская область».

Выехали из Москвы затемно, ехали по путеводителю, по пути успели прихватить в благодарность батюшке-молитвеннику кое-какую снедь: конфеты, соления какие-то – что пришлось, и к утру были в обители. Люди не церковные, не зная, как поступить, они обратились с вопросом к первому иеромонаху. Тот, спокойно выслушав рассказ и уточнив детали: как выглядел старец, какое имя назвал – сложное имя, она произнесла его не совсем уверенно и с ошибкой: похоже на Варнава или Варсава, – указал в сторону Владимирского храма: «Там твой батюшка».

Во Владимирском обычным чередом шла исповедь. Не увидев того, кого искала, Татьяна терпеливо поджидала в притворе, рассматривая книги на прилавке, – там тогда размещалась книжная лавка. Угадав в ней человека невоцерковленного, ей предложили, не теряя времени, приложиться к мощам. Татьяна переходила от раки к раке, пока не остановилась как вкопанная. Своего «батюшку» она узнала в образе преподобного Варсонофия, а подпись, которую они с мужем смогли разобрать, указала на то, что ошибки не было. «Обретению» святого Татьяна отнюдь не обрадовалась, наоборот – расплакалась: ко всем отцы пришли, а ее – «в мощах»! Но чудо было, и потому, не теряя надежды, она упрямо требовала, склонившись над ракой: «Вставай!» – даже рукой прихлопывала по резной окантовке.

…Она не слукавила. Господь был для нее не образом на иконе, не идеалом личности в гуманистическом смысле и не отвлеченной идеей. По ее рассказам и по тому, что видела я, с этого момента она жила в присутствии Божием, ежедневно и ежечасно, и такого трезвения – жизни на пределе ответственности – и такого постоянства до тех пор мне не приходилось видеть ни у кого. Может быть, оно возможно только у края – ведь она была очень больна.

Начала она с покаяния, не считая для себя тягостной никакой епитимии, так что, когда однажды где-то на приходе священник велел ей лечь у входа перед распятием – так, чтобы «все видели», она послушливо легла и лежала с молитвой, считая себя достойной и большего. Не могла насытиться причастием, и потом рассказывала о том, что проделывала в Оптиной в первое время и в чем потом покаялась как в самочинстве. Причастившись за ранней литургией, она по немощи отлеживалась с полчаса под яблонями в саду между монастырской оградой и Иоанно-Предтеченским скитом, а затем шла на позднюю и причащалась еще раз, рассуждая так: Господу Тела и Крови для Своих детей не жалко!

Первые ее книги были о монашестве. Тогда на волне «горения» человека новоначального, вдохновленная образами подвижников Кавказа, она решилась ехать за советом на остров Талабск к старцу – отцу Николаю Гурьянову. В ту пору ей казалось, что истинное монашество, сохранившее первоначальный дух, сокрыто от мира там, высоко в горах. Батюшка в сером своем подрясничке вышел к народу, одних благословлял, с другими беседовал кратко, а ей сказал: «Ну, поезжай на Кавказ. Поживи с молитвенниками». Стояла, как рассказывала, себя не помня, будто солнце в руках держала. О монашестве она в ту пору и помыслить-то не могла, а тут – Кавказ. Келейница отца Николая бросила ей мимоходом: «Целуй калитку. За все годы не припомню такого благословения. Батюшка и монахов туда не благословляет».

Удивительно, как нашлось тогда все – деньги на поездку, сопровождение. В Новом Афоне ее встретили с удивлением, уж очень непривычным был ее вид, да и тот, кто мог бы ее проводить, спускался с гор не часто, и никто не мог сказать, когда это произойдет. Татьяна не смутилась и только с полным доверием к Богу молилась в храме, когда вошел довольно потрепанного вида монах, и она, почти не сомневаясь в том, что это нужный ей человек, обратилась к нему по имени. Рассказала все, как есть, попросила помочь.

В горах она провела два месяца. Строгий пост, молитва, молчание. Рассказывала о том, как, привязав к палке нож – на случай встречи со зверем, ходила там, где не было ни одной ровной площадки на стопу ноги, как однажды ночевала под дождем в расселине скалы и не замерзла только благодаря тому, что дерн сохранил тепло вечернего костра. И такой молитвы, как там, потом уже не было.

Вот только в горах она не осталась потому, что поняла: еще не время, надо довести, поднять дочерей, а страсти не оставляют и там, и поводы найдутся вполне «мирские».

В Оптину она стремилась как на родину, хотя семья жила в материальном отношении трудновато. Первое время «подвижничала», пока старец не положил предел ее «подвигу» не по силам – ласково, но определенно: «Ты блаженная или блаженненькая?» И было отчего: зимой она ходила почти босая. «Детство» в вере закончилось, начался труд.

«Сделай правильный выбор»

|

| Постриг в Шамордино |

Утро пробивалось сквозь занавески. На службу после той ночи я, конечно, не пошла, но приняла это спокойно, без ропота. Господь послал человека, и ценой тому оказалось всего-то – потерять место в гостинице!

Днем мне надо было отлучиться в Москву, показаться в институте, но уезжала я спокойно: Татьяне было гораздо лучше. Перед расставанием держались за руки, а когда я вернулась, было такое чувство, что знакомы много лет.

Как мы жили? С внешней стороны описывать трудно. Думая, что проведу в монастыре первую и последнюю недели Великого поста, я незаметно прибавляла еще и еще и чувствовала, что не могу уехать. И так прожила почти до конца. На службах стояли отдельно, чтобы не мешать друг другу, а между ними – читали, иногда молились вместе, гуляли. Холод стоял пронзительный, а солнце на грани весны играло кристаллами на твердом снегу, скользило красным по коре сосен. Какой век на дворе? Все мы едино – небо и земля, отец Василий с братиями и наши старцы… Во время таких прогулок в сторону скита мы совершали маленькие «открытия». Например, что день моей святой – преподобной Марии Египетской (в ее честь в Оптиной освящен старинный храм) и день памяти ее преподобного Варсонофия Оптинского совпадают. Молятся о нас. И что, такое «случайность»?

Между тем вполне бытовые эпизоды открыли для меня разность ее и моего устроения. Я поняла, как долог мой путь к тому, что для нее было чем-то естественным и даже не требующим понуждения. Соседи у нас часто менялись, и из-за моих периодических отъездов мы не всегда оказывались в одной комнате. Однажды по соседству с Татьяной поселилась средних лет женщина, и я почувствовала неладное. Перегородки были тонкими, символическими, и примерно на десятой минуте рассказа о плодах «спиральной молитвы» я спряталась под одеяло, стараясь не потерять нити Иисусовой молитвы. Молитвенного навыка у меня, конечно же, не было никакого, и не оказалось ваты, чтобы уберечь слух.

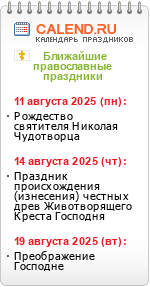

Под одеялом было душно. Скоро я вынырнула наружу, осеняя себя и «келью» крестным знамением. И тут обнаружила, что Татьяна совершенно спокойно и без малейшей тени учительства говорит о том, почему именно то состояние, в котором пребывает наша соседка, опасно. Та была женщиной яркой, со стремительными, немного резкими чертами, и явно знала цену своему «деланию». Но удивительно то, что она, не перебивая, слушала и, кажется, начинала понимать. Мои же глаза раскрывались все шире и шире: Татьяна приводила фрагменты из аввы Дорофея, Иоанна Лествичника, Никодима Святогорца. И все кстати – ее ум просто свободно плавал в этом. И это было бы еще ничего! Но она помнила и соответствующие места из работ и наставлений святителя Игнатия (Брянчанинова) и совершенно незнакомых мне – Силуана Афонского и Софрония (Сахарова). Последние, новые для меня, имена звучали как-то особенно «сакрально».

Позднее, улучив подходящий момент, я спросила ее, откуда она знает все это, едва удержавшись от того, чтобы добавить «так». Ответ прозвучал безыскусно: «Я же больна. Дома я почти все время лежу. И вот несколько лет читаю. Батюшка-духовник ведет. В этом моя жизнь».

Как она умела любить, как она старалась любить! Каждого человека, кто встречался на пути. Каждому порадоваться, каждого выслушать, найти в нем хорошее. Мне же не хватало терпения. Поняв разницу, я не стремилась с налету взять ее меру. Умела она и поделиться. Ничего не навязывая и не утверждая, но, тем не менее, каким-то необъяснимым образом побуждала к чтению.

Было занятно наблюдать, как ее, одетую очень скромно, терпевшую «ощипывания» матушек, «не наружную», затерявшуюся в толпе, такую обычную и незаметную, выделяет старец. Ее оттеснят, а батюшка подберет где-нибудь в закутке, поведет за собой в храм, благословит, а нет-нет да и попеняет: «Силуан Афонский за весь мир молился, а ты за Оптину, за Козельск помолиться не можешь?»

Она могла ободрить одним словом, но могла и обличить, не обидно, а так, как это может сделать только любящий. Как-то во время прогулки, отозвавшись на мое внутреннее состояние, произнесла задумчиво, как бы между прочим: «Монашество, если желать его, будет… в свое время». И тут же через минуту прибавила: «Мария, не будь в образе. Будь образом».

И вот в один прекрасный день, когда я, позволив себе поблажку – посытнее пообедать в трапезной для паломников, в самом добром расположении духа направлялась к воротам, Татьяна окликнула меня на «пятачке» перед монастырской оградой: «Тебе не все равно, откуда завтра ехать в институт? Может быть, поедешь со мной в Шамордино?» Впереди было главное – постриг, то, чего она так ждала и отчего так боялась госпитализации в день, когда мы познакомились.

Дата была неизвестна. Батюшка был в Москве, как слышно было, в больнице, но, тем не менее, ее благословили ехать и ожидать. Такси «Оптина Пустынь – Шамордино», как мы шутили, домчало вмиг. В первые мгновения поразил собор в честь Казанской иконы Божией Матери, заложенный преподобным Амвросием, показавшийся огромным, увенчанный золотыми крестами над черными главками, в ажурном плетении белых оконных рам. Светлый внутри и такой «женский» со своими златошвейными изукрашенными ризами икон, тонкой гармонией соцветий камней и бисера. Сквозные окна, воздух, высокие белые лилии возле распятия. Мы приехали за несколько дней до Благовещения и, конечно же, сразу попали на послушания. Какая же благодать в Шамордино! Дух преподобного Амвросия и присутствие Божией Матери, Ее попечение ощущаются явно, не почувствовать это невозможно. Татьяну забрали в храм, а мне было поручено выбивать коврики, благо в запасе их оказалась целая горка. Солнце, снег, и от вида, того самого, что на иконе «Спорительница хлебов», дух захватывает. Какой век на дворе?

В канун праздника, поздно вечером, в паломницкую, где нас разместили, быстрым шагом вошла молоденькая сестра: «Батюшка приехал. Постриг». И мы бежали по морозной ночи в темноте мимо монастырских корпусов. Звезды над головой, лед хрустел под ногами, и сердце захватывало от чего-то сладостного и томительного. Чувствовала, что и раньше-то бывшая со мной только частью, она уйдет теперь туда, куда дорогу мне надо еще заслужить.

Как они ползли к алтарю – в тот день постригали и другую женщину, – я не увидела. Надо было принести коврики: постриженики проводят ночь в храме. Вошла в тот момент, когда Татьяна стояла перед царскими вратами в белом, как ангел, с распущенными по плечам густыми золотистыми волосами. Вот упали под ножницами легкие пряди, постриженные крестообразно. Вот и имя названо – Силуана, в честь ее любимого Силуана Афонского. Вот и глухое скрывающее от мира облачение. Батюшка, возложив им на голову Евангелие, читал слово с тихой непередаваемой улыбкой. Незабываемое таинство, соединяющее священника и постригаемого, и это непостижимо. Она осталась там, в храме, как принадлежащая жизни уже не земной, а я должна была вернуться в гостиницу, и от этого было грустно…

В тот день нашелся кто-то, кто, оказывается, снимал, и когда получили фотографии, оптинский диакон, сослуживший батюшке, не мог скрыть улыбки. На конверте рекламная строка фирмы-производителя «Сделай правильный выбор!» заканчивалась подписью мастера (для верности, чтоб не перепутать): «Постриг в Шамордино».

И еще немного…

Виделись мы в Москве всего два раза. Осенью я приезжала к ним; весной, кажется, встретились в Новоспасском, куда мать Силуана выбралась по делам – заказать киот для иконы на подарок. И оба раза ее любовь оказалась щедрее, полнее моей, скудной. К моему приезду был накрыт стол, готовили, старались угостить повкуснее тем, чего не могли себе позволить каждый день. Она была уже очень больна.

Встреча в Новоспасском монастыре осталась пронзительным воспоминанием. Она была особенно ласковой, улыбалась, старалась выглядеть здоровой, хотя держалась на лекарствах, видимо очень сильных, что отражалось на речи и на моторике. В лавке, куда мы зашли, какой-то человек посмотрел на нее, не скрывая насмешки, но он не знал причин, а у меня сердце разрывалось. Пока оформляли заказ, она отвлеклась на что-то и выбрала с полки объемную и дорогую книгу. В задумчивости подержала ее в руках, с минуту перелистывая страницы. А потом попросила именно это издание. Я подумала про себя: «Ведь им трудно, но на книгу по аскетике не пожалеет». А она расплатилась и вдруг протянула ее мне: «Здесь лучшее об Иисусовой молитве. У меня есть такая. Дочь, это подарок. Ты должна ее прочесть. Ты поняла меня? И никаких “нет”».

…Наконец наступило время, когда я боялась услышать и боялась пропустить неизбежную, скорую новость. В то время обстоятельства складывались так, что мне приходилось ездить: Новодевичий монастырь – Бородино – и домой, к маме. Но Господь предусмотрел все. Не раз вспомнила потом ее шутку: «Ты не представляешь, до чего же предусмотрительный у нас Господь, какой же Он предусмотрительный!» Меня не должно было быть в тот день в Москве, Троицу я встречала в Спасо-Бородинском монастыре, а у родственников матери Силуаны был только номер Новодевичьего. Но так сложилось, что вечером накануне Духова дня бородинской матушке-настоятельнице позвонили из епархии – просили утром быть. Я же не хотела оставаться без нее и предпочла поехать вместе, утешаясь тем, что в Новодевичьем есть Духовская церковь, а стало быть, престольный праздник. И сразу была определена на ночное дежурство.

Как нелегки для дежурного утренние телефонные звонки! Это еще ничего, когда правило прерывает какое-то серьезное сообщение, но бывает и так, что звонят для развлечения, за «психологической консультацией» или с вопросом о «чудодейственной НаДпрудной башне». Но послушание есть послушание. Вот и в этот раз после секундного колебания я подняла трубку. Услышала знакомый, такой похожий на ее, голос – голос ее сестры: «Здравствуйте. Вы не могли бы пригласить Марию?»

Мать Силуана отошла под утро, тихо, безболезненно, мирно – казалось, что она просто уснула, и мы подумали тогда об одном: она «выболела» и свое монашество, и свою кончину. В тот же день по делам в Москве оказался и ее оптинский духовник. Все было удивительно в тот день. Когда я зашла к ним, никто не плакал, было разлито ощущение легкости, радости. Тихо по кругу читали Псалтирь – дочери, сестра и я немного. Не удержалась – привезла с собой цветы – белые астромерии и почувствовала, как беден был этот подарок для нее, призванной к Господу в монашеской мантии. Молитва ее выросших девочек, псалмы и еще свечи, высокие, чистого воска – они-то и были достойным «украшением» ее исхода.

Сидя на кухне, тихо беседовали с ее сестрой. Поминали. И тогда приоткрылась еще одна страничка ее истории, неизвестная мне до тех пор. Вспоминая их детские годы, сестра сказала: «А ведь Таня была особенным ребенком, необычным с детства». Как правило, дети выбирают в друзья подобных себе или привлекательных чем-то – красивых, подвижных, веселых. Татьяна же однажды изумила родителей дружбой с детдомовским мальчиком-сиротой, к тому же с физическим недостатком – заячьей губой, и долго просила маму взять этого ребенка в семью. Однако не настаивала на своем, когда по материальному состоянию это оказалось невозможно, подчинилась и только потихоньку плакала. А во время приступов астмы по ночам склоняла головку на грудь, завесив лицо волосами, и так сидела в свете ночника, преодолевая спазм, – боялась побеспокоить родителей, ведь утром им на работу.

Как происходит избрание – тайна, но, думаю, что ее христианское устроение в детстве было «взвешено» в Церкви Небесной и тогда, когда жизнь увела ее в сторону, кажется, уже безвозвратно. Но что значат земные сроки греха и праведности для Того, у Кого день как тысяча лет и тысяча лет как один день?

Теперь, когда случается трудновато, когда и молитва не идет, я вспоминаю ее – у Бога мертвых нет, у Него все живы – и безотчетно зову так, как никогда не звала при жизни, произнося прежде монашеского ее мирское имя: «Та-ня!» И я знаю, она ничего не забыла, она-то молится.

Назад к списку